Qui étaient les « suiveuses de guerre », ces femmes qui accompagnaient l’armée et qui ont disparu des livres d’histoire ?

Qui étaient les « suiveuses de guerre », ces femmes qui accompagnaient l’armée et qui ont disparu des livres d’histoire ?

Par Marie LENGLET.

Elles étaient cantinières ou vivandières, épouses de soldats ou filles d’autres suiveuses de guerre et partageaient le quotidien austère de l’armée, notamment sous l’Ancien Régime et l’Empire. Qui étaient ces femmes au sujet desquelles les sources historiques sont peu loquaces ? Et à quoi ressemblaient leurs vies ? L’édition du soir a tenté d’en savoir plus avec Marion Trévisi, historienne, qui tente de les sortir de l’oubli.

« Tu ne trouveras rien. Il n’y a rien. » Il y a une dizaine d’années, lorsque Marion Trévisi, maîtresse de conférences en histoire moderne à l’université de Picardie Jules Verne (Amiens), décide de s’intéresser aux femmes qui suivaient les armées, sous l’Ancien Régime, l’époque révolutionnaire puis l’Empire, les historiens du domaine militaire sont pour le moins dubitatifs.

Ces suiveuses de guerre n’avaient pas sombré dans l’oubli pour rien : les sources historiques, à leur sujet, manquent drastiquement, à la différence de celles qui évoquent les très rares femmes combattantes de l’époque. « Aux archives de la guerre, je n’ai pas trouvé grand-chose, confirme la chercheuse à l’édition du soir. Donc, je me suis penchée sur les mémoires de soldats ; j’en ai lu beaucoup - plus d’une centaine. Et je me suis aperçue qu’ils parlaient d’elles, qu’elles étaient là. C’était simplement qu’il fallait les chercher. Et c’est souvent le cas, en histoire des femmes… Elles ont longtemps été invisibilisées par les sources mais aussi par les historiens. »

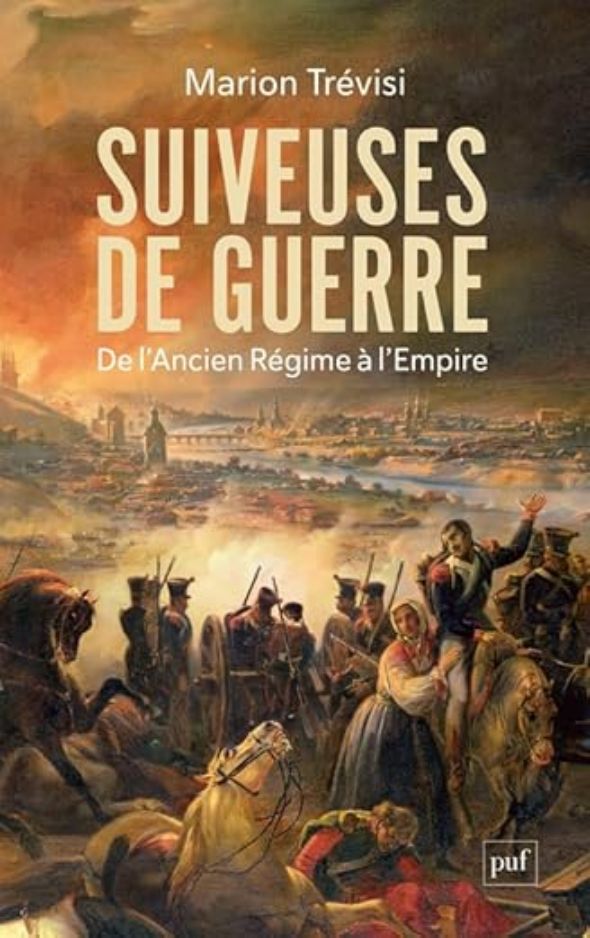

À l’issue d’années de recherches, Marion Trévisi vient de publier, chez Presses universitaires de France (puf), Suiveuses de guerre, de l’Ancien Régime à l’Empire, un ouvrage que l’autrice a voulu accessible au plus grand nombre — et qui met enfin en lumière l’origine, le rôle et le quotidien de ces femmes. Voici cinq grandes lignes à retenir.

1. Des suiveuses présentes, dès le Moyen Âge

Les mémoires de soldats qu’a pu consulter Marion Trévisi lui ont surtout permis de se focaliser sur le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, soit de l’Ancien Régime à l’Empire, mais, selon elle, on trouve mention de femmes suivant les armées dans les textes des militaires ou des chroniqueurs, dès le Moyen Âge. « Les historiens médiévistes vous diront que des femmes, des familles avec enfants suivaient les armées. Après, on ne sait pas combien, explique-t-elle. Il y avait beaucoup de prostituées. Donc, on en trouve trace à cause des maladies vénériennes que les soldats développent. »

En Europe, le phénomène des suiveuses ne serait cependant « pas très fréquent, avant le Moyen Âge » et ne s’observe pas non plus dans tous les pays : « Par exemple, l’armée russe n’était pas suivie par des femmes. C’était totalement interdit alors que l’armée anglaise avait aussi des suiveuses à l’époque moderne, aux XVIIe, XVIIIe siècles », partage Marion Trévisi.

En France, ces suiveuses disparaissent au XIXe siècle, lorsque la conscription s’instaure et que l’armée se professionnalise, « se rationalise. Seules certaines suiveuses vont être insérées dans l’armée, devenir des employées officielles, ce qui n’était pas le cas avant — elles ne touchaient d’ailleurs ni solde ni salaire, raconte l’historienne. À partir de 1830, on leur met des uniformes, elles sont payées par l’armée, cantinière devient un métier militaire réservé à quelques-unes. » Et puis, rapidement, elles sont évincées par des hommes qui reprennent ces métiers : « À partir de 1905, il n’y en a plus du tout. »

2. Des femmes « mal vues », mais tolérées

Autre facteur ayant contribué à invisibiliser ces femmes, leur mauvaise réputation, au moins aux yeux des autorités militaires. Ces femmes posent des problèmes d’hébergement, de transport et même de sécurité, quand leurs chariots chargés de vivres ou d’ustensiles s’insèrent cahin-caha dans les convois. « Elles ne sont pas les bienvenues, mais finalement l’armée les utilise, résume Marion Trévisi. On a besoin d’elles pour la logistique, l’intendance, la nourriture, l’alcool, tout ce qui peut apporter du réconfort aux soldats. »

Tour à tour cantinière ou blanchisseuse, la « suiveuse » est aussi celle qui panse parfois les plaies voire l’épouse qui évite que le soldat aille s’en prendre aux femmes étrangères, lors des campagnes.

Mal vues des autorités, ces femmes sont néanmoins appréciées des soldats et des officiers qui les fréquentent au jour le jour, souligne la maîtresse de conférences : « Leur réputation, le sentiment qu’on a d’elles est ambivalent. Elles oscillent entre stigmatisation et intégration. »

Au XVIIIe siècle, l’armée tente de canaliser le phénomène à grand renfort de règlements, mais, sur le terrain, les patentes qui autorisent telle ou telle femme à suivre l’armée semblent assez faciles à délivrer. « C’est pour cela qu’il est très compliqué d’estimer leur nombre, abonde Marion Trévisi. Elles étaient sans doute plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, en réalité. »

3. Des suiveuses aux profils hétéroclites

« Pour être cantinière, normalement, il faut être femme de soldat. Et quand elle devient veuve, si le soldat meurt, il faut vite se remarier ou alors faire un mariage “à la mode de l’armée”, c’est-à-dire du concubinage, se trouver un protecteur », pose l’autrice.

Mais dans les faits, les profils de ces femmes qui suivent les armées sont très divers, des épouses d’officiers de haut rang qui sont mieux traitées et restent surtout dans les villes de garnison aux femmes issues de milieux sociaux très défavorisés, des « orphelines, des filles de militaires ou de soldats, élevées comme des enfants de troupe dont les mères étaient cantinières… Et donc, elles devenaient cantinières ».

4. Des compagnes de misère

Si certaines suiveuses rejoignaient les convois pour y gagner leur vie, aucune, sans doute, n’y a amassé des mille et des cents. « Elles perdaient tout aussi vite la fortune qu’elles avaient faite parce qu’elles étaient volées ou qu’elles étaient dans des conditions de campagne très difficiles, confirme Marion Trévisi. Et quand on regarde les requêtes par lesquelles elles demandent des pensions à l’armée, ensuite, on voit bien leur état de misère. Les archives montrent qu’elles sont dans une extrême pauvreté une fois qu’elles se retrouvent en dehors de l’armée. » À cette précarité s’ajoutent des conditions de vie déplorables, les mémorialistes dépeignant des accouchements sur le bord des routes au beau milieu d’un quotidien fait de dangers, de manque d’hygiène, de blessures…

« Il faut connaître que la vie civile, au XVIIIe siècle, était aussi très dure pour les paysannes, pour les femmes du peuple, nuance l’historienne. Donc finalement, ces femmes qui suivent l’armée n’ont pas forcément une vie tellement plus dure. Je ne parle pas, évidemment, de celles qui ont connu la Bérézina [le passage dantesque et meurtrier de cette rivière lors de la retraite de Russie], en 1812, mais c’est assez exceptionnel. »

5. Des femmes encore nimbées de mystère

Plusieurs aspects du phénomène demeurent en revanche méconnus. « Oui, il reste de nombreuses zones d’ombre, atteste l’autrice. J’aurais voulu travailler davantage sur le pouvoir économique de ces femmes, notamment, cite-t-elle. Elles aidaient les soldats à piller, faisaient même du recel de biens pillés. J’ai trouvé des témoignages littéraires de soldats à ce sujet, mais j’aurais aimé découvrir des procès de l’armée contre ces femmes, pour cause de pillage, des listes de marchandises, par exemple. » De cette économie parallèle et donc cachée, la chercheuse n’a cependant pas trouvé beaucoup de traces. Suffisamment, toutefois, pour montrer que certaines suiveuses prêtaient de l’argent aux officiers.

Ces travaux ont aussi attiré l’attention de l’historienne sur une autre catégorie de femmes sur lesquelles l’Histoire semble demeurer curieusement muette. Les prisonnières de guerre, à une époque où le droit international ne dit encore rien sur le sort à réserver aux hommes prisonniers. « Pour les femmes, c’était encore moins balisé… »